读懂新质生产力,从“12345”基本架构开始【新质生产力书摘01】

以下文章来源于刘典

前言

近日,新华社发布重磅文章《钟华论:做好发展新质生产力这篇大文章》。文章指出,“在强国建设、民族复兴的新征程上,做好发展新质生产力这篇大文章,号角已经吹响,奋斗正当其时!”“钟华论”作为由新华社领导直接指挥、集中全社评论骨干力量打造的重要政论栏目,此时发布这样的文章释放出非常明确的信号,下一阶段中国经济发展的主要动能方向基本确定为以发展新质生产力为核心,推动经济高质量发展。

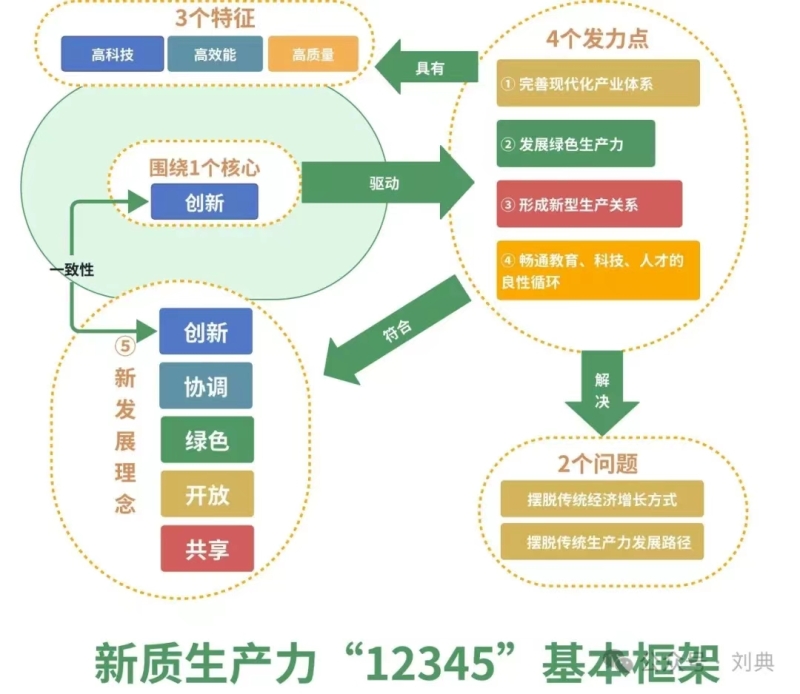

那么如何读懂新质生产力概念呢?在《新质生产力:中国经济发展新动能》一书中,将新质生产力的核心概念总结为了“12345”基本框架。通过这一框架可以更加直观地了解新质生产力的主导作用与核心要素是什么、着重解决那些问题、主要特征是什么、主要着力点有哪些等问题。

01 新质生产力概念综述

在整个新质生产力理论的诞生历程中,2024年1月召开的中央政治局第十一次集体学习(以下称集体学习)是一个非常具有标志性的会议。习近平总书记在本次集体学习首次对新质生产力概念进行了完整、系统、深入的阐述,这是当前对新质生产力概念最权威、最完整的解释。

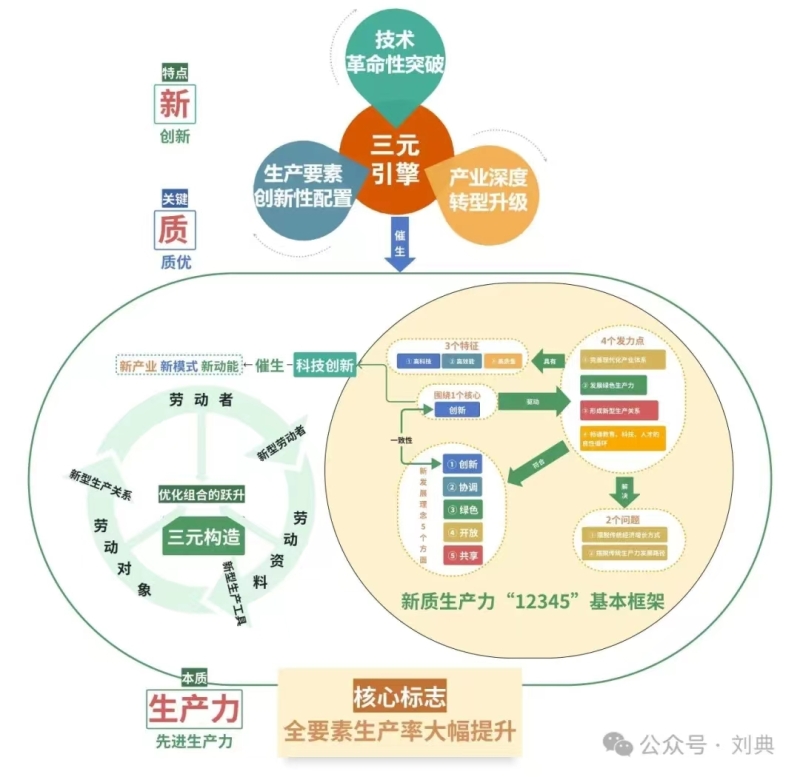

从新质生产力的概念中我们可以总结出一个“12345”基本框架,从概念的基础上解析了什么是新质生产力、新质生产力的主导作用与核心要素是什么、为了解决那些问题、主要特征是什么、主要着力点有哪些以及应该符合怎样的发展理念等问题。除此之外,新质生产力的本质内涵可以由“三元引擎、三元构造、衡量标准”三个方面组成对“前因、内容、结论”的三维映射体系来表示。

新质生产力概念结构图

02 基本框架:“12345”结构

根据新质生产力的定义:“概括地说,新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。”可以得出,新质生产力需要以一个核心关键“创新起到主导作用”为基础,通过解决“摆脱传统经济增长方式、摆脱传统生产力发展路径”两个问题,并且基于“高科技、高效能、高质量”三个特征,符合“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念的先进生产力质态。同时,发展新质生产力需要紧密围绕“完善现代化产业体系、发展绿色生产力、形成新型生产关系、畅通教育科技人才的良性循环”四个要点展开。1个核心、2个问题、3个特征、4个要点、5个要求,组成了新质生产力概念的“12345”基本框架。

新质生产力“12345”基本框架

“1”是一个核心,既创新是新质生产力的主导作用

顾名思义,新质生产力的“新”就是指的是“创新”。创新始终是推动生产力发展的核心动力。正如马克思在《资本论》中所指出,劳动生产力的提升伴随着科技的持续进步。历史上,每一次生产力的重大进步都与科学和技术的重大创新相伴而生。从第一次工业革命的蒸汽机应用到第二次工业革命中电力和内燃机的广泛使用,再到第三次科技革命中信息技术和生物工程的突破,这些技术创新不仅推动了生产方式的变革,还深刻影响了社会经济结构和国际关系。

当前,我们迎来了世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期,人工智能、量子技术、生命科学、数智技术、绿色技术等一系列全新的科学技术正在不断地推进生产力前进发展,既面临着千载难逢的历史机遇,又面临着差距拉大的严峻挑战。新一轮科技革命正在催促着我们必须更加努力的推进创新发展,在过去的几十年里,我们见证了科技创新在各个领域带来的巨大变革,无论是信息技术、生物技术、还是新能源技术,都为人类社会带来了前所未有的机遇。而新质生产力之所以强调创新的重要性,也正是因为科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。

“2”是解决两个问题,摆脱传统经济增长方式、摆脱传统生产力发展路径

传统经济增长方式以高投资、高资源消耗和低成本劳动力利用为特点,虽然支撑了快速增长,但也导致资源浪费、环境污染、产能过剩和对外部市场的过度依赖等问题。当前,中国正面临全球经济结构的深刻变化和国内发展环境的新挑战,迫切需要从传统增长方式和生产力发展路径转型,以创新为主导实现更可持续、高质量的发展。这一转型涉及到经济结构的调整、提高全要素生产率,以及推动技术进步,但同时也面临着创新能力提升、经济结构调整的阻力以及高素质人才培养等挑战。

新质生产力强调科技创新为主导,以实现产业的数字化、智能化和绿色化,旨在形成更高效、可持续的生产方式,为传统经济增长方式和统生产力发展路径给出答案。这一过程中,需要加大对科学技术研发的投入,优化技术创新环境,通过教育改革培养适应新经济需要的高素质人才,加强国际科技合作与竞争,维护国家安全的同时开展国际交流与合作,把握和利用全球创新资源。通过这些措施,中国有望实现从传统经济增长方式和生产力发展路径向更高效、更可持续、更有活力的新质生产力发展模式的转变,推动经济结构优化升级,提高全要素生产率,并促进经济社会全面绿色转型。

“3”是个三特征,新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征

新质生产力,标志着一种以高科技、高效能、高质量为特征的经济发展新模式。这种生产力模式突破了传统经济增长依赖高投入、高消耗的局限,转而侧重于创新驱动、智能化升级和绿色发展。

首先,高科技是新质生产力的核心要素,它强调利用最前沿的科学技术成果来推动产业发展和经济增长。这包括人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术,以及新能源、新材料等领域的突破。通过这些高科技的应用,可以大幅提高生产效率和产品质量,同时促进新产业的形成和发展。

其次,高效能体现在新质生产力对资源的利用上。与传统生产力相比,新质生产力更注重资源的有效利用和能源的可持续利用,力求在保证经济增长的同时,最大限度地降低对环境的影响。这不仅涵盖了生产过程中的能源效率提升,还包括整个产品生命周期中的环境友好性和资源循环利用。

最后,高质量反映了新质生产力追求的发展质量和效益。这种发展模式强调产品和服务的高附加值,以及经济增长的质量和效益,而非单纯的数量扩张。高质量发展旨在满足人民对美好生活的需求,推动经济结构优化升级,实现经济社会的全面、协调、可持续发展。

“4”是瞄准四个发力点,完善现代化产业体系、发展绿色生产力、形成新型生产关系、畅通畅通教育科技人才的良性循环

推动形成新质生产力需要多方面因素的共同作用,在二十届中央政治局第十一次集体学习上,习近平总书记特别强调了“科技创新、产业和产业链、绿色发展、新型生产关系”四个要点。

首先,原创性和颠覆性的科技创新是推动新产业、新模式和新动能发展的关键。我国应加速实现科技自立自强,坚决打好关键核心技术的攻坚战。这意味着要在科技创新的方方面面加大投入,提高研发能力,瞄准世界科技前沿,不断推动科技成果转化,以科技创新带动产业升级,推动经济高质量发展。

其次,构建现代化产业体系,必须将科技创新成果及时应用于产业和产业链中,实现产业转型升级。要充分利用科技创新成果,改造提升传统产业,培育新兴产业,前瞻性布局未来产业,确保产业体系的自主性和安全性。这需要加强产业链的配套建设,提高产业链的协同创新能力,推动产业融合发展,以实现我国产业体系的全面提升。

此外,绿色生产力作为高质量发展的基础,需要加快绿色转型,强化绿色科技创新。这要求大力推广先进的绿色技术,构建绿色低碳循环经济体系。具体而言,要在能源、交通、建筑、农业等领域深入推进绿色革命,实现生产方式和生活方式的绿色化,为我国绿色发展提供有力支撑。

最后,发展新质生产力还需形成与之相适应的新型生产关系。这就需要深化经济体制和科技体制改革,创新生产要素配置方式,确保各类先进生产要素能够顺畅流向新质生产力的发展领域。同时,还要通过扩大对外开放,充分利用国际资源,打造有利于新质生产力发展的国际环境。这包括积极参与国际科技合作,引进国外先进技术和管理经验,培养国际一流的科技创新人才,以提升我国在全球科技竞争中的地位。

这四个要点相互关联、相互支撑,共同构成了推动新质生产力形成的综合策略,更加详细的内容我们将在后面的章节展开讨论。

“5”是符合“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念

2015年10月29日,习近平总书记在党的十八届五中全会上说过:“理念是行动的先导,一定的发展实践都是由一定的发展理念来引领的。发展理念是否对头,从根本上决定着发展成效乃至成败。实践告诉我们,发展是一个不断变化的进程,发展环境不会一成不变,发展条件不会一成不变,发展理念自然也不会一成不变。”

党的十八大以来,党和国家对经济社会发展提出了许多重大理论和理念,其中新发展理念是最重要、最主要的。新发展理念是一个系统的理论体系,回答了关于发展的目的、动力、方式、路径等一系列理论和实践问题,在推动实现新质生产力的过程中,也应该符合“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念:

第一,创新是新质生产力的核心动力。创新是引领发展的第一动力,也是新质生产力的核心要素。在新时代,我们要坚定不移地将创新作为国家战略,深入实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家。通过科技创新、管理创新、业态创新等多方面创新,推动新质生产力的不断发展,为我国经济社会发展提供源源不断的动力。

第二,协调是新质生产力的内在要求。协调是实现全面发展的关键因素,也是新质生产力的内在要求。在新时代,我们要大力推进区域协调发展、产业协调发展、城乡协调发展等,优化产业结构、区域布局、要素配置,实现经济、社会、环境等各方面的协调发展。通过协调促进新质生产力的提升,实现全体人民共享发展成果。

第三,绿色是新质生产力的重要支柱。绿色是实现可持续发展的重要保障,也是新质生产力的重要支柱。在新时代,我们要坚定不移走绿色发展道路,大力推进生态文明建设,加快构建绿色生产和消费体系,推进资源节约和环境保护,实现经济发展与生态环境和谐共生。绿色新质生产力的培育和发展,有利于提高人民生活质量,促进人与自然和谐共生。

第四,开放是新质生产力的外部条件。开放是融入全球经济、拓展发展空间的关键,也是新质生产力的外部条件。在新时代,我们要深入推进全面对外开放,积极参与国际经济合作与竞争,拓展国际市场和国际合作空间。开放的新质生产力将带动我国经济融入全球经济体系,为我国经济社会发展注入新的活力。

第五,共享是新质生产力的根本目标。共享是发展的根本目的,也是新质生产力的根本目标。在新时代,我们要紧紧围绕实现全体人民共同富裕,推进改革发展成果更多更公平惠及全体人民。通过完善收入分配制度、保障民生、推进教育、医疗、住房等领域的发展,让全体人民共享新质生产力带来的成果,不断提高人民福祉。

从整体上来看,在新质生产力的“12345”框架中,每个元素不是孤立存在的,而是在一个动态、互联的系统中相互作用和相互依赖。核心的创新精神贯穿始终,它不仅驱动着生产力的发展,而且激发着解决传统经济增长和生产力发展方式的新思路。这种创新不仅体现在技术上,还体现在管理、组织和商业模式上,为经济发展注入新的活力和动能。

当我们摆脱旧有的经济增长模式和生产力发展路径时,就为创新提供了空间,促使高科技、高效能、高质量的特征得以显现。这些特征又进一步推动产业的数字化、智能化和绿色化转型,提高生产效率和产品质量,同时也促进了新产业和新模式的形成。

此外,新质生产力的发展还需要完善现代化产业体系、发展绿色生产力、形成新型生产关系,并保证教育、科技、人才的良性循环。这些要素相互支撑,共同构建一个更加协调、开放和共享的经济体系。科技创新不仅推动产业升级,还促进了绿色发展和生态文明建设,同时,创新的生产关系和教育体系又为创新提供了支持和人才保障。

因此,新质生产力的“12345”框架描绘了一个相互联系、相互促进的发展生态,每个部分都是这个生态中不可或缺的一环,共同推动着高质量发展的实现。这种全面而综合的发展策略,不仅促进了经济的高质量增长,还为社会的可持续发展奠定了坚实的基础。

以上内容节选自《新质生产力:中国经济发展新动能》第一章,作者刘典

摘自 中国建设信息化公众号 2024.04.30